她舔了一下嘴唇就被自己「毒死」了

“摸摸你的良心,你想上的是楼吗?”

没有人会拒绝认真审视自己内心的真实渴望。

如果有,说明你恰好需要这种勇气。

作者 | 摸金校尉

编辑|小白

排版 | 板牙

有人说《不讨好的勇气》讲了一个关于脱口秀演员的故事。

我认为不妨再扩大地去理解:

《不讨好的勇气》在穿透职场困境和两性之间关于“支配权”的争论。

这两个话题都关乎“讨好型人格”,即——

谁是弱者?谁是强者?

强弱之间的地位是否永远不变?

不过它毕竟是个新的剧向赛道,在它之前,“脱口秀”虽然已在国内形成了一定的市场,但少有专门的影视改编。

其中牵扯到“人”之于脱口秀舞台和现实是否对应的情节衔接。大多数人对“脱口秀”的理解仍然停留在“编段子”上,这很要命,因为确实有人在编段子。但这不代表“脱口秀”没有植根生活的创作热情。

《不讨好的勇气》,就是在告诉大家:

“我”有热情,你有故事吗?

首先,它开场就抛出一个问题:

“我是讨好型人格……吗?”

“讨好型人格”是一种“既是,也是”式的社会学双重定义。

它“既是”人们对内心闪过的一丝怯懦的无力辩白,“也是”人们对约定俗成的“规矩”的盲目顺从。

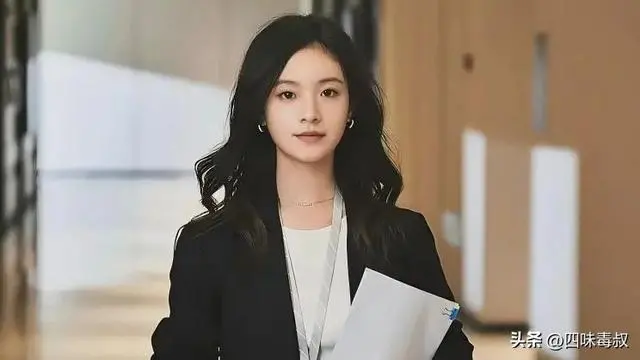

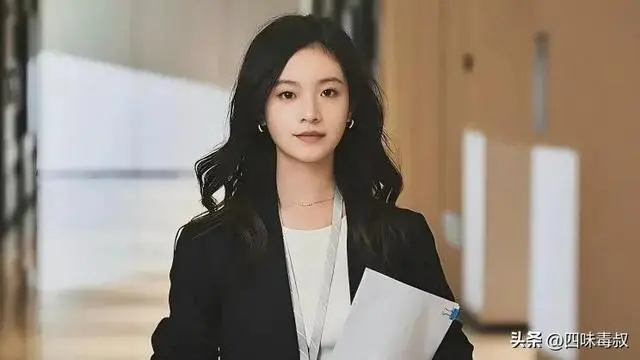

吴秀雅(李庚希 饰)就是这么一个典型。

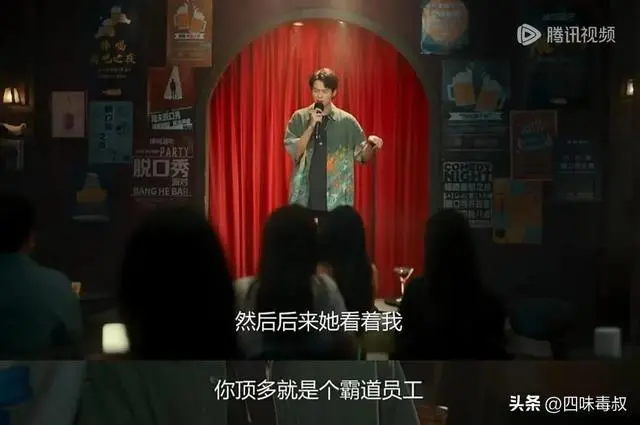

剧中有人站在舞台上说:

大家都标榜自己是“讨好型人格”,但现实中没有谁感觉自己被“讨好”过。

这很矛盾,不是吗?

所以当一个人用自己的处境把“讨好型人格”具体到职场和感情中的时候,我们也许能够理解每一个人作为集体的一分子,有时履行的不是责任,是形式。

这些在吴秀雅身上表现得很明显:

比如工作是为了体现自我的价值、恋爱是为了体现自我的价值、结婚是为了体现自己的价值,甚至连当众求婚也是为了体现自我的价值。

总之,一切都要“上价值”,然后“讨好”所有人,唯独不讨好自己,并刻意忽视自己真实的情绪,简单地说——

在成年和成熟之间,选择了成“精”。

当吴秀雅作为普遍意义中的白领走进镜头中时,旁白就一直在俯视并评判她和周围的所有人。这个女孩子并未呈现一般大女主的气场,她和大多数年轻人一样,容易被忽视,容易被牺牲,更容易被揶揄:

她的勤劳被视为应该的,她的容让被视为必须的,她的努力被视为闹着玩,她的犹豫被视为已默认。

但实际上她真不是这样。

明明凭自己本事进入一家大公司,却因为男友郑昊(王皓 饰)的身份被定义为“走后门”。没有人认为这个女孩子有才华。偏偏她还拥有“讨好型人格”,连她自己都这么认为。

别人在开会,她去给大家泡咖啡。

别人在摸鱼,她在给人家擦屁股。

别人在推诿,她选择帮着捣糨糊。

别人在吃饭,她表示……没人记得她。

越努力,越讨好。

越讨好,越没有自我。

《不讨好的勇气》给她先预设了一个定义。

她没有意识到这是一种恶性循环,她只是在尽力做好自己的事情。哪怕身处一个典型的充满繁文缛节的职场环境中,她依然心存幻想,并期待得到一次展现自己的机会。

然后……

她觉醒了。

在男友的自作主张、同事的欺上瞒下和昔日班长的不屑一顾中,她试图找回当年那个留着短发,穿着裙子,无惧无畏的自己。

尤其是当她在多年后见到了曾经被嘲笑的班长史野(魏大勋 饰)。

她自己都没有意识到她惊讶地说“史野?!”时,那种语调和语气,竟隐约有了几分曾经的模样。

故事,在一个“讨好型人格”的女孩身上开始了。

01

“她”的隐藏

一个人的性格养成是否受其家庭环境影响?

也许并不绝对,但在吴秀雅身上一定有影响。

第一集专门为吴秀雅“开门”,让观众看到这个低声下气的女孩子曾经也有一段飞扬“跋扈”的青春。起码当她在十六岁那年随着父母辗转到新的城市上学时,她就意识到“牺牲”的荒唐。

她对远在万里之外的闺蜜吐槽:

“为什么一个家庭一定要有一个人牺牲?”

她的母亲佐证了她的不甘:

善良、勤劳、付出却喋喋不休,然而当自己女儿遭受委屈的时候选择视而不见。

彼时的吴秀雅骄傲而自信,无论她想不想,穿裙子去上学并不是她理解中的“炫耀”,但这不代表其他人也这么想。

尤其是作为一个插班生,她的一袭红裙被视为“挑衅”,有人过来警告她,说“学校水很深”,她不屑:

“水深?”

孩子的妒嫉是幼稚的,可能仅仅因为她被分到和班长史野同桌,嫉妒的心态让其他女孩子认定这个插班生太“扎眼”,关于她转学的原因,也在口口相传中变了味儿。

对此一无所知的吴秀雅固执地在球场上和男孩子们打篮球,调侃班长特别“装”,她觉得只有在史野打球的时候才显得真实些。却不知道自己已经陷入了一场无聊的谣言里,并被学校的不良学生骚扰。

史野为了救她跟坏学长打架,结果被记过,班上的流动红旗被取消。大家却把罪过都推到吴秀雅身上,毕竟配合谣言“食用”效果最佳。学生们,甚至老师都觉得一切都是这个开学穿着裙子的插班生的错。

吴秀雅的父亲似乎也认定了“祸水”必源自“红颜”,他问“你认不认错?”吴秀雅执拗着,她说“我没有错”,父亲当着她的面剪碎了红裙子。

她哭着看向母亲,这个一直跟父亲争吵的女人竟当着她的面缓缓关上了卧室的门……

这只是“埋葬”一个女孩的开始。

接着,大男孩史野迫于压力在课堂上举手告诉老师“我要换座位,这个位置不利于我学习”。

女孩再度受到重击。

学校老师要她在全校面前作检讨,还开广播作检讨。

大家都觉得这是她应有的“惩罚”,没有人在乎关于她的谣言,大家都觉得自从她来了之后,“荣誉”被夺走了。

一道灵智劈开了吴秀雅的脑袋,这个小姑娘趁老师出去的时候反锁了门,无视在外面怒吼的老师,拿着麦克风开“炫”:

“水深?你们这里真是学海无涯……我不是杨贵妃,你儿子也不是唐明皇。”

她没有意识到这是她人生第一次的反抗,第二次还要再等很多年以后。

虽然同学们甚至老师都忍不住被她的精彩“检讨”逗笑了。可结果是什么?

嘴巴痛快了的吴秀雅遇到了谣言的始作俑者,对方一顶“集体”的大帽子扣下来,说“集体荣誉高于一切,可是你毁了集体”。

很多年后,步入职场的吴秀雅再度接受了同样的教诲,只是“集体荣誉”变成了“顾全大局”。

那时,她已经自觉地融入了“大局”中。

只有旁观者知道,十六岁那年,一场酣畅淋漓的嘴炮之后,那个留着短发穿着裙子的吴秀雅被强行隐秘在了自己的记忆中。

02

“她”的改变

“我男朋友每次送我回去都说要上楼坐一坐,摸摸你的良心,你想上的是楼吗?”

崩溃的吴秀雅尾随史野来到一家酒吧后,看到对方在台上说脱口秀,自己成了别人嘴里的“段子”,她似乎想起再次见面时史野对她说:

“我想看看你现在是什么样,有点失望。”

我相信这一段剧情会让很多人有所触动——

尤其是在职场生存的“老人”们,也许这个“老人”距离曾经的校园只有几年时间,再见时已多了一层镀烙。

吴秀雅站在酒吧中央讲述自己的职场困惑、不甘,以及男友的霸道和自以为是。仿佛她一夜之间推翻了所有人对自己的判定:

温柔、可期,也“可欺”。

虽然这种情绪只是展露在一群素未谋面的人眼前。

但是当台下的观众被她频频逗笑时,史野眼中已闪着光:

“这才是吴秀雅。”

我不知道郑昊成为吴秀雅男友的经历,但我相信,郑昊遇到的吴秀雅与史野遇到的吴秀雅不是一个人,郑昊遇到的吴秀雅是“弱小的,需要被保护的”,连吴秀雅自己似乎都认定了这一点。

换做观众由彼及此的角度,谁敢说自己的每个人生阶段都是一样的面貌?职业女性也好,职场日子人也罢。所有人都在挣扎中积攒了一肚子的槽点。吴秀雅,只是把这种吐槽用她以为的“讲坏话”的形式表现出来。

后来,她才知道这番吐槽有个专业名词,叫“脱口秀”。

按照一般剧情的纵贯线排列,吴秀雅对应的依旧是十六岁时无所顾忌评价别人,追求自我意识的表现。观众看得更清楚:

这个沉默寡言的女孩身体内涌现出巨大的能量。她只是困于别人和自己共同铸造的“生存牢笼”中,居然有那么一天,她意识到“牢笼”的存在,便试图享受片刻的自由。只是她的“自由”此刻依然是卑微的,她改变不了什么,只是用一场即兴吐槽获得短暂的释放。

她面对的“善意”太多——

男友郑昊想当然地“帮”她解决一切问题,她不善于拒绝(讨好型人格的表现),随即还是按照自己的想法认真做一份工作。

在所有人眼里,吴秀雅是个很“幸运”的姑娘,她的男友和她的同一家公司,地位比她高,也是公认的后起之秀。她的上司是男友母亲大学时的好闺蜜,对吴秀雅最高的评价是“咖啡煮得不错”。连男友带她出去应酬,周围的女性都说“傻白甜就是好,像我们这种独立女性没人欣赏”……

问题是“独立女性”看待吴秀雅的“不独立”时,依然充满了嫉妒和讽刺。

郑昊说“她是我的女人”,吴秀雅说“你这样说不好。”

郑昊理所当然地继续表示“结婚后我养你。”

殊不知,吴秀雅体内那个短发红裙,拿着麦克风嘲讽一群人的女孩正在苏醒。

就像那晚酒吧中央的自己。

被吴秀雅吐槽“抗老面膜涂在简历上”的同事窃取了她的功劳,被集团公司人事任命为部门组长,随即接受了这个日常唯唯诺诺女孩的贴脸输出。

似乎失眠导致了她出现幻觉,她看到了曾经的自己。

她选择跟一种约定俗成的“大局观”对线,因为她在“朗读”郑昊为她写的致歉书时又看到了短发红裙的自己。

她当然知道那袭红裙已经被父亲剪碎了,不过这不代表她忘了曾经的模样。

所以,她继续当众开大:

“我是对的,你们是错的。”

她的上司、男友和长辈对此十分不解:

她……怎么像变了个人?

03

“她”的觉醒

“失语”对于职场中的大多数人来说是一种常态。吴秀雅的“失语”同样基于“大局观”认知。在意识觉醒前,谁的评价和指责她都照单全收,没有人觉得“吴秀雅是个很重要的人”。

那么是谁唤醒了吴秀雅体内的“她”呢?

是男友郑昊对她的“爹味”教育?是旁人说她的“身在福中不知福”?是卑鄙同事抢夺她的工作成果?还是多年后再见的史野说的那句“有点失望”?也许大家都有份参与。

总之,她累了。

我都替她觉得累。

我甚至替所有像“吴秀雅”一样的“失语者”感到疲惫。

这种感受就像在看我自己以及大多数成年人的处世一样:

写作“成熟”,读作“油腻”。

但好像大家都按照这个规则在生活、在工作。

她自己在激情对线后也发现自己太天真了。

她以为自己的发言是振聋发聩,得到的不过是天下太平。

一切都没有变。

同事们继续该摸鱼摸鱼,该作秀作秀。男友继续进行“爹味”教育,语重心长地表示“这个世界就是这样”,俨然一副看透世情的样子。

甚至连向吴秀雅求婚,都是精心安排好的设计:

在董事长面前做好人设,在其他人面前再次演练“优秀、专一、人间极品”的完美角色。

郑昊也感觉到吴秀雅的犹疑,尽管他认定“说考虑考虑不过是找补面子”,但此刻单膝跪地献上婚戒的郑昊也感到危机:

“你不答应的话我就跪在这里不起来了。”

他大声说,周围一声声喝彩和“好浪漫”的羡慕。

吴秀雅会怎么做?

我不知道,因为关于她的觉醒还在继续。

作为观众,我发现吴秀雅给了我一个很有意思的思考角度:

她其实从未妥协过,只是她的善良促使她不愿意轻易给别人难堪——

一旦触及底线,她会奋起反击。

遗憾的是,大多数人都没有意识到别人的“底线”,就像大多数人从未感觉自己被“讨好”一样,这是一件很悲哀的事情。

悲哀到每次吴秀雅的上司、同事和男友一次次践踏她的努力和善良时,我都暗叹:

“你们在作死”。

结果,人们却一如既往地处于“失语”状态,并以过来人的身份教育新人。

具体表现为:

“我这都是为你好。”

04

“她”的勇气

《不讨好的勇气》总制片人应萝佳说她把这部剧拆分片名为“不寸言女子的勇气”“寸言”原本释义是“犹寥寥数语”,我的理解是“言简意赅”,不寸言则是反着来——

吐槽,吐它个昏天黑地,日月无光。

“脱口秀”也可以理解为“不寸言之所”,所有追求自由精神和独立意志的人都可以上台发言(吐槽),该剧专门透过十六岁的吴秀雅吐槽“牺牲”和再度觉醒后的吴秀雅吐槽集团公司考核指标,让成年人坐立不安或干脆恼羞成怒。

人们对她言行转变最大的不满其实是:

“别人都这样,怎么你就要特立独行?”

问题是“都这样”是谁规定的?

以前海峡对岸的电视人专门制作了一部《中国电视史》,专门吐槽“按部就班”的规律,细节到什么样的角色上台必须是什么样的标配,旁白也在吐槽:

“也不知道是谁规定的”……

《不讨好的勇气》,就有点这个意思。

再看该剧编剧兼导演董润年,他说这部剧是一个“新东西”,他也承认做原创很难。

我最近一次看董润年编导的作品是电影《年会不能停!》,导致有段时间我脑海中满是“颗粒度对齐”的讽刺感。故事发生地依然是“众和集团”,主创搭档如今还是董润年和应萝佳,一部电影,一部电视剧,区别在于主角从“男孩子”胡建林变成了“不寸言”的吴秀雅,吐槽的方式也变了。

胡建林走的是RAP舞台风,用歌词“劝谏”官僚主义要不得。

吴秀雅玩的是“脱口秀”,用吐槽表达对职场和情感的遭遇。

因此《不讨好的勇气》更聚焦在当代职场女性被偏见和歧视(包括同性歧视)裹挟的现实处境。不过两者之间最大的共同之处在于:

用自以为是的人情世故反衬抗争的必要性。

如郑昊和集团里的中层管理者们,他们所思所想,都是“大局观”,他们说的话也不只是字面意思,如“原则上可以……”别人刚听到这一句就去做事了,他们无奈:

“原则上可以就是不可以。”

至于“脱口秀”,完全建立在女性对生存困境的抗争之上,它是强烈的批判与自我批判,更是广大职场人的“嘴替”。

这很重要,因为“失语者”通常也是客观上的“加害者”,不断吞噬着自身的热忱,也在抹杀后来者的梦想。

基于这种真实的弊端,脱口秀的“冒犯”精神才得以在该剧中成立。

毕竟,它以一种别样的姿态直抒胸臆。

就像董润年自己说的:

原创很难。

但如果生活本身已经赋予了足够多的素材,原创难吗?

不难,难的是加上那么一丢丢勇气审视集体对个体造成的客观思想限制。

它已经在《年会不能停!》和《不讨好的勇气》中体现出来了:

与其问“为什么?”

不如问“凭什么?”

“脱口秀”的独特表现形式,让现代人在“IE”之间自由切换。

甚至连这部剧本身,都是在挑战传统影视剧主人公的“觉醒”方式。

人家白天受了气,晚上在台上吐槽。

真人真事,真情实感。

观众听得津津有味,说者说得意犹未尽。

面对生活、解读生活。

“摸摸你的良心,你想上的是楼吗?”

没有人会拒绝认真审视自己内心的真实渴望。

如果有,说明你恰好需要这种勇气。

出品人|总编辑:谭飞

执行主编:罗馨竹