2025,老片重映新趋势

文化价值只是表象,金字招牌才是驱动“老片重映”的关键。

这就要求国内片商在2025年到来时,区别对待各种“老片”时能够清晰分解目标观众,和它能带来的商业价值。无论它能否给影院“回血”,至少能用它刺激消费欲望。如果重映的影片本身质量不够硬,引导观众的情绪方向不够清楚,那么只能得到反效果,反而打消了观众的消费欲望。

有了消费欲望,“重映”才有意义。

作者 | 摸金校尉

编辑|小白

排版 | 板牙

本文图片来自网络

从经济学分析,“老片重映”并不是“救市”的最优解。但对于院线和影城而言,它一定是有效补充收益的手段之一,区别只是在“选片”前一定要做好充分市场调研,锁定具体受众层面,同时增强同院线-影城的合作力度。

无论分线发行或重启院线全面上映,至少重映影片已经拥有了一定的观众基础,而且对于一二线城市勉力支撑的影城,在此基础上发展出来的观影活动及商值投放尚有一定的操作空间。

比如位于北京朝阳区CBD商圈某影城,在2024年全年(不含12月份)至少已经举办了六场“老片观影团”活动,主要以爱情、科幻、玄幻影片为主,影城经理讲得很明白:

“情侣观影群体是主要消费群体,尤其是在片方运作下部分品牌商包场宣传,影城再拉些餐饮赞助,观影氛围做得好一些,前期影城阵地宣传功夫到位一些,基本上效果不会太差。”

但同时他也表示:

“不是所有老片上映都能达到满意的效果。尤其是国产电影,受到今年总体大盘影响,因此我们还是注重在重映的国外电影上发力,如《你的名字》《哈利·波特》系列等,不用影城在宣传上下太多工夫,只要注重把观影氛围做好,观众大多还是买账的。”

事实上根据目前《哈利·波特》系列重映累计票房来看,近3亿的成绩也证明了他的说法。至少它比很多上映的国产新片票房都高。而《你的名字》《这个杀手不太冷》重映后的票房也都令人满意。

总体上,根据目前大部分观影人群的体验与口碑,2025年开年对于“重映”影片的类型的选择,以影城为主的临场感受依然倾向于爱情片、喜剧片以及其他少数的经典影片。

此外,经典老电影如上述所言,在本身已经拥有一批观众基础的前提下,省去了不少宣发费用,片方买断,再同院线签署分线发行协议,剩下的就是如何打“噱头”,让观众到电影院重温经典——

无论用什么方式。

01

参考

“老片重映”从宏观上看存在一个与观众之间的“时间差”的观感,接纳“老片重映”的根本是“适看性”和观众的“自我肯定”。

纵观国内电影近十五年的发展历史,不难发现内地观众在电影市场始终处于被动接受的状态,简单地说观众并非“想看什么有什么”,而是“有什么就看什么”。

这种生态位看似让片方和影城处于产业链上游,在电影上映前一个月让宣发成为主要的“发力”工具,但这种姿态维持不了太长时间,因为观众不是总处于被动接受的状态。

尤其在整体社会民生状态不断发生变化的今天,作为“受力方”,观众在被动接受各种影片信息的同时,并非不能移动到其他位面,从2023年起,在其他文化消费品的抢夺中,国产电影观众已经处于流失状态,只不过2024年这种情况变得明显了,然后众多从业者忽然发现:

观众不再容易相信新片预告和宣传噱头了。

观众对新片的理解大多还是源于第一波“试水者”的观影体验。尤其是站在“素人”立场上的诸多影视解说UP主,他们的立场更客观,解析更透彻,观点更简单:

这部电影好不好看,反正把内容说出来了,愿不愿意看大家随意。

而我们目前大多数电影的宣发方式,和2012年相比并没有本质上的改变,只是在传播渠道上,片方更容易轻信“病毒式营销”的威力,缺乏专业人士对电影本身进行全方位的解析和客观的背景梳理。

影视解说不在乎这些,人家观影后一条就搞定观众:

鉴“毒”完毕,请注意查收。

久而久之,电影人形成了一种内耗怪圈:

一方面形成固化的制作思维,专注于产业上游的己见无法跳脱出来客观看待市场。

一方面对真实的市场环境缺乏深入的理解,过分依赖市场数据报告。同时对“病毒营销”和“口碑营销”之间有无必然联系缺乏实质的理解。

“老片”不存在这个问题。

它已经经历了十几年甚至二十年以上的市场检验,摆脱了“有什么看什么”的状态。从某种意义上,它给予了观众一种新的平等尊重的审视角度。

以上海崇明区某影城对“老片重映”的线下作为参照:

在《泰坦尼克号》重映期间,这家影城主打“看经典电影,寻珍贵爱情”的活动,不仅在该片上映期间于放映厅布置各种如心形图案的氛围灯,还邀请当地脱口秀演员在观影结束后以主持人身份与观众互动,不仅淡化了影片的悲剧氛围,同时与某婚介网站合作,搞起了“现场配对”的互动游戏。

像这类活动,该影城在电影重映期间连办了十几场,影城的放映成本被各种商业植入和赞助全部覆盖,连氛围灯都是厂家赞助的,间接带动了周边品牌如脱口秀、餐饮和婚介平台等营销转化。

已经尝到甜头的影城,明显感知到2025年再重映老片时的新思维:

一切以观众诉求和品牌诉求为基础,有针对性地选择与观众融合度更高的老片,深入挖掘潜在商业价值。

对于现今的电影市场而言,它既是补充,也是参考。

02

活水

一二线城市的观众目前对大片IP系列的接纳度依然较明显,前提是已经在国内形成“精品”意识。

如《指环王》系列、漫威系列和《速度与激情》系列等,《哈利·波特》系列的试水已然说明了观众“耐受”经典影片的复盘,加上2024年国产电影爆款佳作较少,而上述影片(尤其是《指环王》系列)在海外二十多年来衍生出的电视剧等文化产品依然层出不穷,对于没有经历过那年盛况的年轻观众来说,即便没有“情怀”加持,也不排除在2025年重新感受一番文化洗礼的冲动。

尤其是作为票仓主产地的一线城市及周围省市,历来对海外进口大片消化度极高,前述影城的案例说明这些影片依然大有可为。

需要注意的还是观影方式和前期的影城阵地活动布排。

这关系到一个关键问题:

让观众产生观看老电影(姑且这么划分)的根本动力是什么?

“情怀+”能包容一切,也能指导一切。

业界人士在过去的十年来反复强调“口红效应”,试图以此说明“电影还有戏,观众需要它”。只不过有些人片面理解了“口红效应”的含义。

“缅怀过去,致敬经典”的同时,时代变了,观众的鉴赏水平提升了。对电影乃至任何一种文化产品的鉴赏话语权,早已从专业层面下沉到“草根层面”。

这一点,不是简单的“1+1>2”的宣发模式所能左右的。

依据上文中影城案例,我们不妨提炼出以下观点:

1.不是所有“老片重映”都能赚得盆满钵满。

2.不同年龄段的观众对“老片”的理解不同。

3.观看“老片”的“刚需”不是“老片”有多经典,而是它符合当下的人文环境。

4.看“老片”也要讲情绪价值。

5.“老片”至少有质量保障,已经经历了一波市场检验,起码不会“触雷”。

6.注意营造看“老片”的氛围,在此基础上把商值也拉满。

但这种影城的商业思维目前还是少数,大多数人依然只把目光锁“死”在“放一部电影,赚一场票房”中。

对于已经从特殊时期活下来的影城来说,他们站在“阵地”前列,更懂得对“老片”的体验感和优势:

片方完全可以放手让宣发方——院线影城一试身手,毕竟老片品质放在那里,唯一要考虑的是调动观众参与的积极性。

首先,爱情片依然是2025年重映“老片”的主流类型,除了《你的名字》和《泰坦尼克号》等国外电影已经用票房证明了市场接纳度之外,国产同类型“老片”亦大有可为。

尤其是立足当下社会备受关注的婚恋现状,有意识的投放大量经典国产爱情电影,不仅能够联动周边商值,也能促进“宅”人的社会活动。

其次,经典IP系列大多成片于本世纪初,对于生活在互联网时代的年轻人而言,他们也在经历现在的“怀旧”风潮,姑且不论“怀旧”始于什么样的市场环境,他们对“重温经典”确实有着强烈的诉求。

此前我曾撰文提到过“影院的不可替代性”,重映电影在价格、活动等方面如果营销优势到位,完全可以吸纳这部分观众走进影城。

重映影片的覆盖范围更广,如《异形》系列、《终结者》系列、《生化危机》系列、《碟中谍》系列和《速激》系列等,这类影片的特征是单部作品上映之间跨度时间长且大多都有品质保障。

片方和影城也乐见氛围拉满的同时,不断助力打造其周边商值。

不过同时,面对明年暂时未明的市场环境,我们需要认识到,能获得如期效果的“老片”也要注意“时间差”。

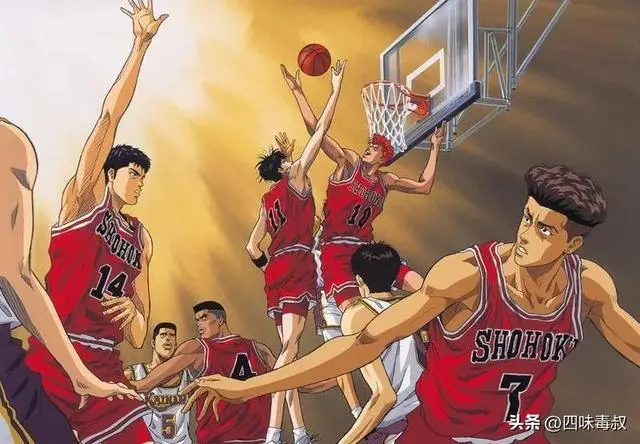

就像《灌篮高手》时隔一年再次上映,票房仅仅300多万,片方没有意识到“情怀”层面的加持力对于当年那批年轻人——如今的中年人有多少消费冲动。

再如《变形金刚》系列,它从《变4》开始各种口碑滑坡(全球观感),这个系列重映面临的市场风险较高。

那么除此之外,之前提到的“口红效应”还能体现在哪里呢?

根据上述两个案例(非普遍视角),我们需要站在观众角度审视“重映”的实际意义:

鉴于目前有关部门已经认识到整体电影市场面临的危机,开始有意识地放松一些上映标准,不仅2025年新片上映的类型可能会有所增加,“老片重映”的品类也会相应增加。

客观上也在刺激“重映”带来的市场效益。

03

解构

我们需要在2025年即将到来前,审视关于“老片重映”背后的观影诉求:

观众真的会为了一部老电影掏钱去重温情怀吗?

不绝对。

尤其是年轻观众。

他们未必真的愿意“宅”在家里通过网络看电影、电视剧和短剧,而是缺乏一种手段让他们“走出来”参与社会活动。

因此2025年重映电影的上述类型分析反映出来的价值,不仅体现在社会生态交流上。根据一部分业内人士对“老片重映”的看法,它确实在一定程度上对目前的电影市场存在积极影响。也确实能够引发广泛的社交讨论和话题关注。

但我认为仅仅凭借“观众在观影后于社交媒体上发表看法、形成社交影响力、提升影片知名度和关注度、增强观众参与感和归属感”等远远不够。

依据上文案例的实操感受,我已经说明了“老片重映”的最大价值在于调动观众的消费需求,其包括真实的情感交往,这对于目前困扰整个社会的社交状态至关重要。

显而易见,2025年关于“重映”电影之外的文章,远比影片本身更值得推敲。

尤其同时还有各种品牌将观众转化为消费者的诉求“进场”——

经济活动推动电影市场通过各种“重映”构建自身的品牌展示价值与营销诉求。

就像“资本的积极性直接推动某部类型片不断产出”的原理一样。

文化价值只是表象,金字招牌才是驱动“老片重映”的关键。

这就要求国内片商在2025年到来时,区别对待各种“老片”时能够清晰分解目标观众,和它能带来的商业价值。无论它能否给影院“回血”,至少能用它刺激消费欲望。如果重映的影片本身质量不够硬,引导观众的情绪方向不够清楚,那么只能得到反效果,反而打消了观众的消费欲望。

有了消费欲望,“重映”才有意义。

在此,我们也愿意和诸位业内外人士就“重映”的周边价值进行探讨,脱离传统、固化的思维,帮助大家梳理电影市场未来可能面临的新环境与新机遇。

打破思维壁垒,构建消费生态圈。

对于“老片重映”才有积极的意义。

出品人|总编辑:谭飞

执行主编:罗馨竹